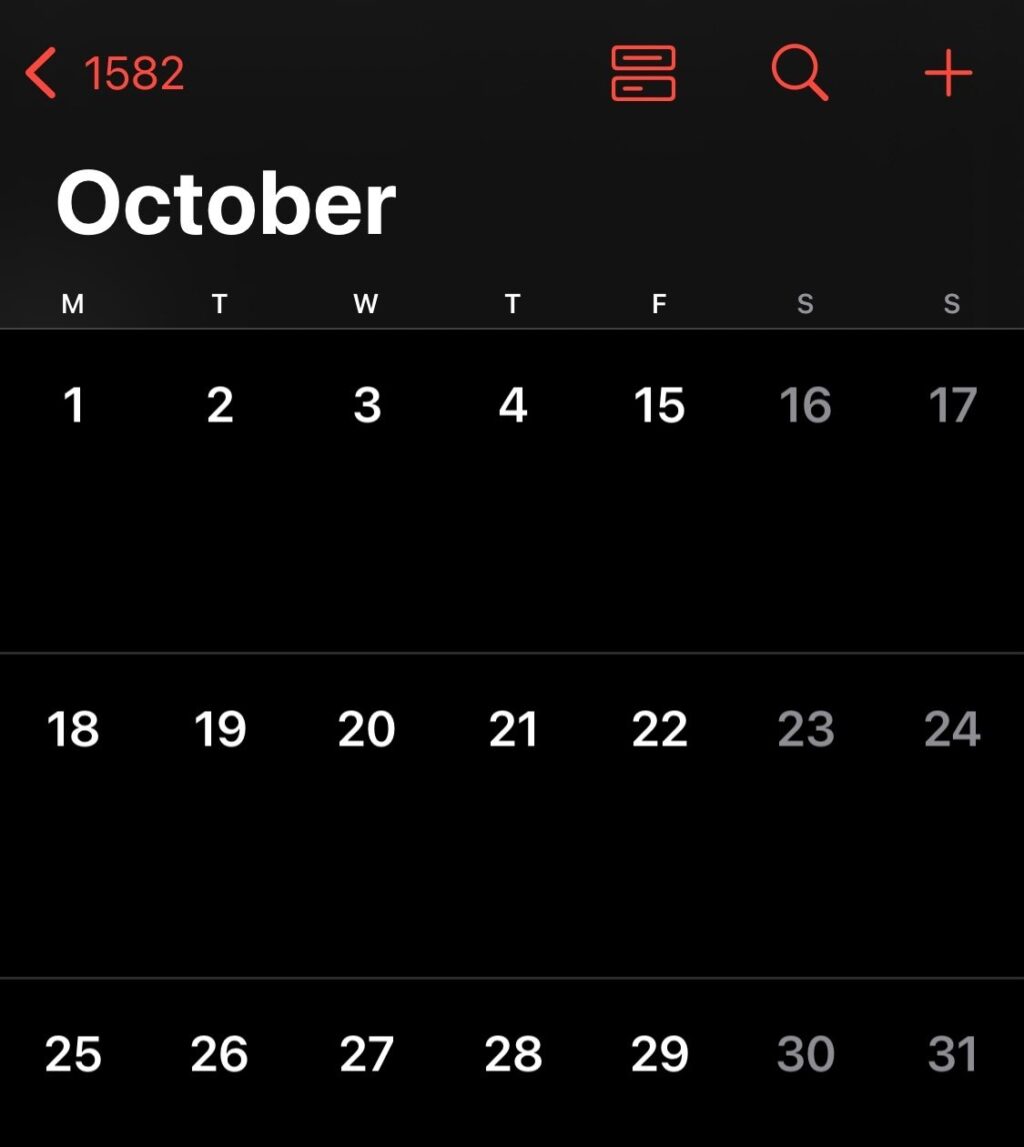

En octobre 1582, l’humanité a vécu l’un des plus grands bouleversements du temps : dix jours ont disparu du calendrier. Une décision du pape Grégoire XIII qui allait mettre fin à plus de quinze siècles d’erreur astronomique.

Un décalage de dix jours

Depuis Jules César, l’Europe utilisait le calendrier julien, instauré en 46 av. J.-C. Mais ce système comptait un peu trop de jours : chaque année, il accumulait environ 11 minutes d’avance sur le Soleil.

Après plus de 1 500 ans, cette petite erreur avait décalé les saisons de près de dix jours. Le printemps astronomique, censé tomber le 21 mars, arrivait déjà le 11.

Une réforme papale historique

Pour corriger cette dérive, le pape Grégoire XIII décida d’instaurer un nouveau calendrier, plus fidèle au cycle solaire.

Par la bulle Inter gravissimas, publiée en février 1582, il ordonna qu’après le jeudi 4 octobre 1582, on passe directement au vendredi 15 octobre 1582.

Les dix jours “perdus” ramenaient ainsi le calendrier en phase avec les saisons.

Un monde désynchronisé

Tous les pays n’adoptèrent pas immédiatement la réforme.

Les États catholiques Italie, Espagne, Portugal, Pologne et France furent les premiers.

Mais les pays protestants et orthodoxes, méfiants envers une réforme venue de Rome, conservèrent le calendrier julien pendant encore des siècles.

Ainsi, l’Angleterre n’y passa qu’en 1752, la Russie en 1918, et la Grèce en 1923.

Un héritage durable

Le calendrier grégorien, encore en vigueur aujourd’hui, corrige aussi le calcul des années bissextiles : une année divisible par 100 n’est pas bissextile, sauf si elle est aussi divisible par 400.

Cette précision garantit un écart de seulement un jour tous les 3 300 ans.

Plus de quatre siècles après sa création, le calendrier de Grégoire XIII reste la référence du temps civil mondial.

Octobre 1582 : le mois qui a perdu dix jours

Partager :